di Michele Zazzi

Gli autori antichi (Diodoro Siculo, Aristotele, Posidonio di Apamea, Teopompo, etc.) fanno riferimento al banchetto etrusco.

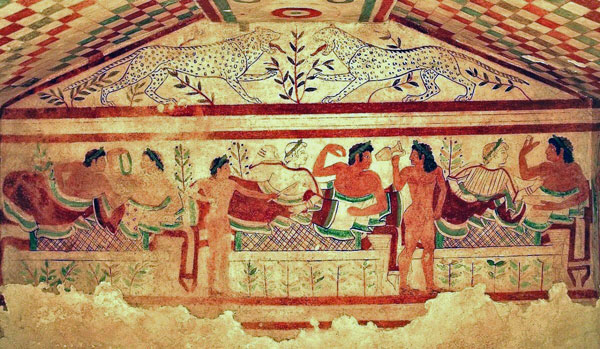

La rappresentazione del banchetto (che riguardava gli aristocratici ed i ceti più abbienti della società etrusca) costituisce uno dei temi più ricorrenti nella documentazione figurata etrusca e si ritrova frequentemente su vasi, lastre architettoniche, pitture tombali, cippi, stele, sarcofagi ed urne cinerarie.

L’iconografia del banchetto nel corso dei secoli della civiltà etrusca presenta varianti di rilievo.

La testimonianza archeologica più antica è costituita da un cinerario di impasto rinvenuto a Montescudaio, nei pressi di Volterra, databile alla seconda metà del VII secolo a.C. Sul coperchio del cinerario vi è riprodotto un ricco signore seduto su una sedia con spalliera (trono?) davanti ad una tavola a tre zampe riccamente imbandita, con a fianco un grande vaso per il vino, alla presenza di una figura femminile di altezza ridotta e con lunga treccia (una schiava?) che probabilmente doveva agitare un flabello (oggi perduto).

La circolazione mediterranea delle rappresentazioni vascolari corinzie ed attiche (in particolare su crateri) con banchettanti distesi su letti (la moda greca derivava dall’oriente) ebbe però immediate ripercussioni sull’arte figurativa e verosimilmente anche sull’ideologia e sui comportamenti del ceto aristocratico etrusco (banchetto inteso come rito sociale e status symbol delle classi elitarie). La figurina recumbente riprodotta sul coperchio di un cinerario nell’atteggiamento di un commensale proveniente dalla necropoli di Tolle (Chianciano in provincia di Siena) della fine del VII secolo a.C. costituirebbe la testimonianza più antica della nuova iconografia etrusca del banchetto (peraltro la mancanza del letto e di altri accessori lascia qualche dubbio su tale interpretazione).

In Etruria intorno ai primi del VI secolo a. C. cominciano ad apparire frequenti rappresentazioni del banchetto nell’ambito quotidiano (ad es. sulle lastre di terracotta decorate a rilievo provenienti dal Palazzo di Murlo, nei pressi di Siena,del VI secolo a.C.) ed in quello funerario (ad es. nelle pitture tarquiniesi della Tomba della Caccia e della Pesca della fine del VI secolo a.C. e della Tomba del Frontoncino della metà del VI secolo a.C.) i cui partecipanti non sono più rappresentati seduti, ma distesi, da soli, in coppia od anche in più persone, su letti triclinari.

Anche in questo campo gli Etruschi però non si limitarono a “copiare” i modelli greci ma li rielaborarono adattandoli al proprio gusto ed al contesto sociale ed ambientale (in questo senso Giovannangelo Camporeale).

La principale peculiarità dell’iconografia etrusca del banchetto è costituita, in coerenza con il diverso ruolo sociale attribuito alla donna, dalla partecipazione al rito delle mogli che condividevano il triclinio con i propri compagni o comunque in posizione seduta accanto al marito (in Grecia partecipavano al banchetto solo le etere). Dalla metà del V secolo a.C., per effetto dell’influenza del repertorio figurativo ellenico, la donna non è più distesa sul letto conviviale ma è compostamente seduta accanto al marito (cfr. ad es. le coppie rappresentate nell’urna da Città della Pieve del 425 – 380 a.C. e nella Tomba degli Scudi di Tarquinia del terzo quarto del IV secolo a.C.).

Nel banchetto etrusco inoltre a differenza di quello greco non vi erano due diversi momenti: quello in cui si mangiava e quello in cui si consumava vino. Vi sono infatti scene di banchetto in cui uomini e donne sono rappresentati nell’atto di mangiare e di bere vino.

Nelle rappresentazioni etrusche le coperte ed i materassi ricadono solo dai lati corti del letto; i banchettanti si appoggiano col gomito sinistro ad un cuscino piegato in senso verticale, che tengono fra il corpo ed il braccio; oltre al cane, presente nelle scene greche, a fianco dei letti possono trovarsi altri animali domestici come gatti, gallinacei e topi.

Indicazioni bibliografiche:

Sul banchetto in Etruria cfr,, tra l’altro, Giovannangelo Camporeale in Gli Etruschi Storia e Civiltà, UTET, quarta Edizione, 2015, pagg. 205 e ss. e Gli Etruschi mille anni di civiltà, Bonechi, 1992, pagg 341 e ss.;

Giovanni di Capua, Gli Etruschi e le gioie terrene canti cosmesi cucina danze giochi moda musica spettacoli sport, Edizioni Ebe, 1994, pagg. 38 e ss.

Articoli correlati:

Il mito delle origini degli etruschi negli scrittori antichi

Targete: il mito estrusco della Divinazione

Gli Etruschi e la caccia al suono del flauto

A tavola con gli Etruschi: cosa mangiavano gli antenati di casa nostra?

Gli Etruschi fra Arno e Appennino (seconda parte)

Toponimi etruschi in Casentino

Il lago degli Idoli: gli Etruschi sul Falterona

Gli Etruschi a sud ovest del Mugello

LA RIVISTA OSPITA MOLTISSIMI ALTRI ARTICOLI SUGLI ETRUSCHI CHE POSSONO ESSERE TROVATI CON IL MOTORE DI RICERCA PRESENTE NELLA PAGINA