Degli anni trascorsi nella Maremma toscana ho portato con me oltre a tanti paesaggi indimenticabili anche ritratti di persone e personaggi e parole e linguaggi. Sì, perché la Maremma ha voci e suoni diversi rispetto alla Toscana tutta. Tra le varie parole che ai tempi mi avevano colpita c’è certamente “verduraio” e “dringolare” e “scioccolare”. Se le prime due erano e sono facilmente riconducibili al loro significato, come anche “dringolare” nel senso di tentennare, voce presente tuttora nell’Aretino e presumibilmente trasferita in Maremma dai vari Casentinesi che vi si recarono in tempi remoti per lavorare, il termine “scioccolare” merita una ricerca ad hoc.

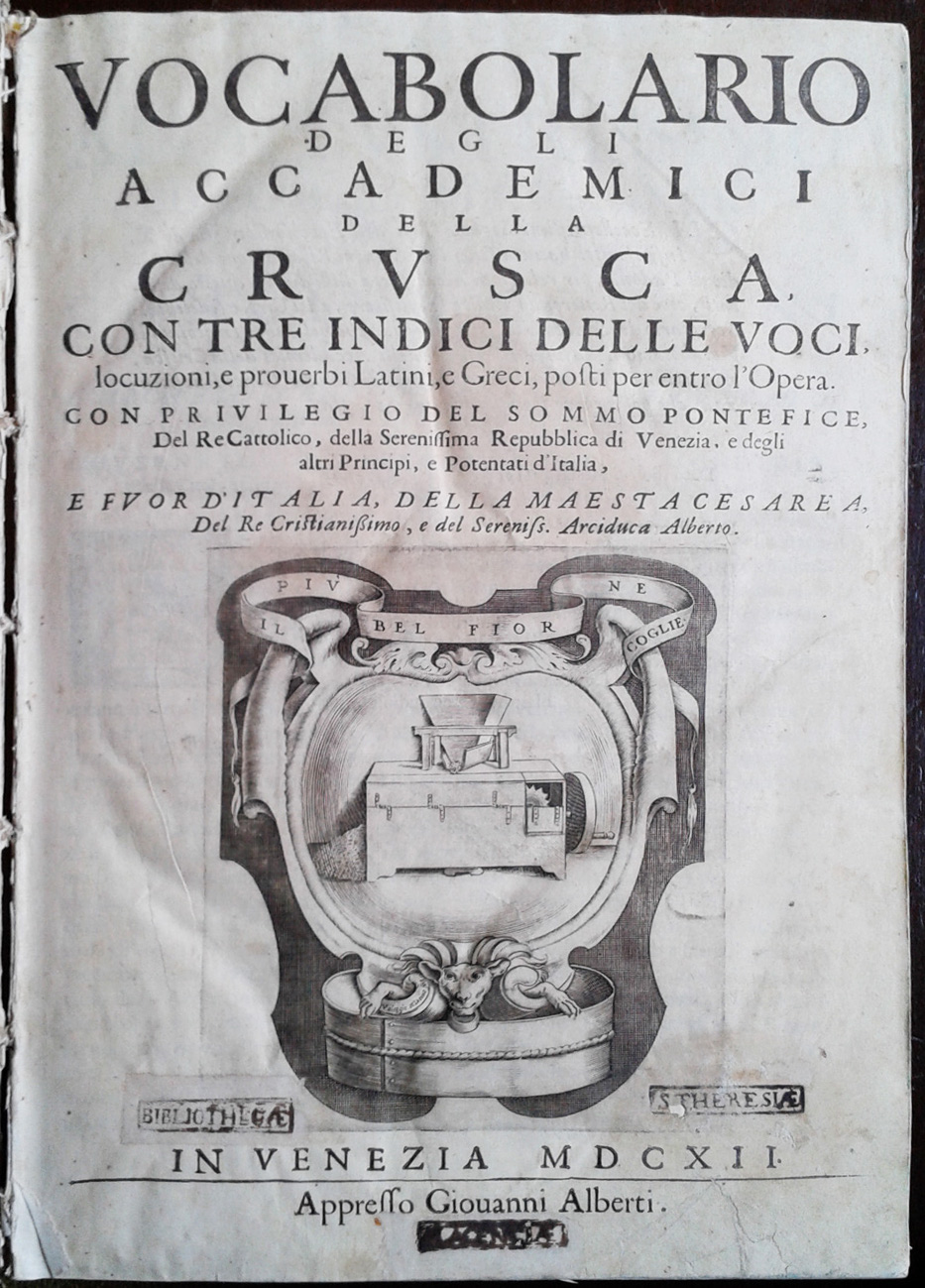

Nel “Grande Dizionario della lingua Italiana” si legge:

Scrollare, scuotere, sbattere

‘Scioccolà’: scuotere (i panni per toglier la polvere, gli alberi perché cadano i frutti,ecc.), strapazzare.= Voce diffusa in una vasta area della Toscana meridionale. fino all’Amiata (sciuccolà) e particolarmente viva a Siena come si trova in Tozzi: Cavò di tasca una manciata di albicocche…, seguitò a cavare le altre, ad una per volta… Alla fine, batté e scioccolo le mani insieme; e disse: “Non ce n’ho più”.

Alcuni riconducono a una forma latina exsucculàre (parallela e derivata. da exsuccàre) col significato originario di ‘asciugare scuotendo’, altri invece al francese choquer (nel sec. XII) quale prestito anche in altre lingue romanze, altri ancora (più verosimilmente) a una base onomatopeica dalla quale potrebbe discendere pure l’aggettivo sciocco.

Anche calìa è un termine che ho sentito più volte in Maremma, ma ne parleremo la prossima volta.

Altre parole desuete dell’idioma toscano